Focus Storia, marzo 2018

Il 27 marzo del 1938 spariva per sempre il grande fisico siciliano Ettore Majorana. Il suo corpo non fu mai ritrovato e il mistero della sua scomparsa ha alimentato ipotesi, congetture e teorie complottiste.

È stato il più grande fisico teorico del Novecento, un genio del calibro di Galileo e di Newton ma la sua morte, a ottant’anni esatti di distanza, resta uno dei più grandi gialli irrisolti della recente storia italiana. Ettore Majorana scomparve per sempre in una notte d’inverno del 1938, su un piroscafo che viaggiava da Palermo a Napoli, dopo aver inviato alcune lettere alla famiglia e all’amico e collega Antonio Carrelli, che fecero subito pensare al suicidio. “Non vestitevi di nero”, aveva scritto ai familiari, “se volete portate pure, ma per non più di tre giorni, qualche segno di lutto. Dopo ricordatemi, se potete, nei vostri cuori e perdonatemi”.  Lo scienziato, che aveva con sé un’ingente somma di denaro avendo prelevato gli stipendi arretrati dell’università, spedì un’ultima missiva all’amico, nella quale c’era scritto “Il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani”. Era il 26 marzo 1938 e poco più di un anno dopo sarebbe scoppiata la Seconda guerra mondiale. Qualcuno sostenne di averlo visto a Napoli nei giorni successivi alla scomparsa ma da quel momento in poi, di Majorana si persero le tracce. Mussolini offrì persino una cospicua ricompensa per chi avesse fornito dettagli utili al suo ritrovamento: ben trentamila lire, una cifra enorme per l’epoca. Ma non ci fu niente da fare. Suicidio a parte, le prime ipotesi sostenevano che il grande fisico, depositario di “segreti atomici” che facevano gola sia ai nazisti che agli americani, si fosse recato in Germania per mettere le sue conoscenze a disposizione del Terzo Reich, oppure fosse stato rapito dagli uomini di Hitler. Fu immaginato un’intrigo internazionale dalle molteplici varianti, tra cui l’eventualità che fosse rimasto vittima di un omicidio politico compiuto da qualche servizio segreto o che dopo la guerra fosse emigrato in Argentina insieme agli ex gerarchi nazisti. Alcuni, tra cui Leonardo Sciascia, ipotizzarono invece che alla base della sua scomparsa ci fosse un dramma personale che lo spinse a sparire dopo aver intuito gli utilizzi distruttivi dell’energia atomica. Nel 1975 il grande scrittore siciliano pubblicò un famoso saggio-inchiesta dal titolo “La scomparsa di Majorana” nel quale spiegava che il giovane scienziato, forse preoccupato dalle responsabilità della fisica nucleare nell’imminenza del conflitto mondiale, avesse inscenato il proprio suicidio e si fosse poi rinchiuso volontariamente in un monastero per impedire che la sua ricerca contribuisse agli esiti bellici. Come un personaggio di Pirandello in un film di Hitchcock. Non a caso la sua vicenda ha ispirato decine di romanzi e sceneggiature.

Lo scienziato, che aveva con sé un’ingente somma di denaro avendo prelevato gli stipendi arretrati dell’università, spedì un’ultima missiva all’amico, nella quale c’era scritto “Il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani”. Era il 26 marzo 1938 e poco più di un anno dopo sarebbe scoppiata la Seconda guerra mondiale. Qualcuno sostenne di averlo visto a Napoli nei giorni successivi alla scomparsa ma da quel momento in poi, di Majorana si persero le tracce. Mussolini offrì persino una cospicua ricompensa per chi avesse fornito dettagli utili al suo ritrovamento: ben trentamila lire, una cifra enorme per l’epoca. Ma non ci fu niente da fare. Suicidio a parte, le prime ipotesi sostenevano che il grande fisico, depositario di “segreti atomici” che facevano gola sia ai nazisti che agli americani, si fosse recato in Germania per mettere le sue conoscenze a disposizione del Terzo Reich, oppure fosse stato rapito dagli uomini di Hitler. Fu immaginato un’intrigo internazionale dalle molteplici varianti, tra cui l’eventualità che fosse rimasto vittima di un omicidio politico compiuto da qualche servizio segreto o che dopo la guerra fosse emigrato in Argentina insieme agli ex gerarchi nazisti. Alcuni, tra cui Leonardo Sciascia, ipotizzarono invece che alla base della sua scomparsa ci fosse un dramma personale che lo spinse a sparire dopo aver intuito gli utilizzi distruttivi dell’energia atomica. Nel 1975 il grande scrittore siciliano pubblicò un famoso saggio-inchiesta dal titolo “La scomparsa di Majorana” nel quale spiegava che il giovane scienziato, forse preoccupato dalle responsabilità della fisica nucleare nell’imminenza del conflitto mondiale, avesse inscenato il proprio suicidio e si fosse poi rinchiuso volontariamente in un monastero per impedire che la sua ricerca contribuisse agli esiti bellici. Come un personaggio di Pirandello in un film di Hitchcock. Non a caso la sua vicenda ha ispirato decine di romanzi e sceneggiature.

Nato a Catania nel 1906, quando sparì Ettore Majorana non aveva ancora compiuto trentadue anni, ma era già di gran lunga l’elemento più geniale nel gruppo dei “ragazzi di via Panisperna”, la straordinaria squadra di fisici teorici guidata da Enrico Fermi, che proprio nel 1938 vinse il premio Nobel per la fisica. Majorana si occupò di sperimentazione nucleare e di meccanica quantistica relativistica, con particolari applicazioni nella teoria dei neutrini, fu uno dei primi scienziati a intuire le reazioni nucleari, fondamentali per la realizzazione della bomba atomica. Nel 1937, un anno prima di sparire, aveva accettato la cattedra di fisica teorica all’università di Napoli dopo aver rifiutato quelle di Cambridge e Yale. Ma era anche un uomo schivo, introverso, problematico, forse costretto a nascondere un’omosessualità che all’epoca era ancora socialmente inaccettabile. Ciò ha contribuito negli anni ad alimentare teorie secondo le quali le ragioni della scomparsa andrebbero ricercate all’interno della sua sfera privata. Nel 1988 lavorò al caso persino il giudice antimafia Paolo Borsellino, all’epoca procuratore di Marsala, smentendo l’ipotesi che Majorana fosse stato in Sicilia negli anni ‘70, nei panni di un vagabondo che si aggirava per le strade di Mazara del Vallo. Un mistero che ha continuato a infittirsi anche in anni recenti, quando la sua scomparsa si è arricchita di nuovi, clamorosi sviluppi. Nel 2008, durante la trasmissione tv Chi l’ha visto?, un’italiano emigrato in Venezuela negli anni ‘50 sostenne di aver conosciuto un uomo che, a suo dire, era Majorana, e a sostegno della sua testimonianza portò una fotografia scattata nel 1955 che lo ritraeva con lui. La Procura di Roma acquisì l’immagine e affidò ulteriori verifiche ai carabinieri del Ris, fino ad accertare la veridicità della pista venezuelana. Una tesi che sembrerebbe confermata anche dal libro inchiesta La seconda vita di Ettore Majorana uscito nel 2016, nel quale gli autori, i giornalisti Giuseppe Borello, Lorenzo Giroffi e Andrea Sceresini hanno indagato sulla presunta vita clandestina del fisico in Sud America, avvalendosi di nuovi documenti e testimonianze. Ma nel frattempo un saggio firmato da Stefano Roncoroni, pronipote dello scienziato, e basato su documenti familiari privati, ha affermato che il fisico catanese morì in Italia poco dopo la scomparsa, ipotizzando che dietro il suo allontanamento volontario ci fossero stati dissidi con la famiglia legati alla sua omosessualità. Di fatto, il numero incalcolabile di libri, inchieste, documentari, dibattiti e trasmissioni televisive che sono stati prodotti in questi ottant’anni non sono riusciti a risolvere un mistero che già Pier Paolo Pasolini aveva definito “una vicenda che non si potrà mai chiarire”. E mentre continuano ad arrivare conferme scientifiche del geniale talento di Majorana – che ha consentito sviluppi rivoluzionari nel campo delle telecomunicazioni e nell’elaborazione dei dati -, le modalità della sua scomparsa appaiono sempre più coerenti con certi elementi singolari dei suoi studi sulla meccanica quantistica, dove la certezza assoluta è sostituita da molteplici probabilità che lasciano il caso perfettamente insoluto.

RM

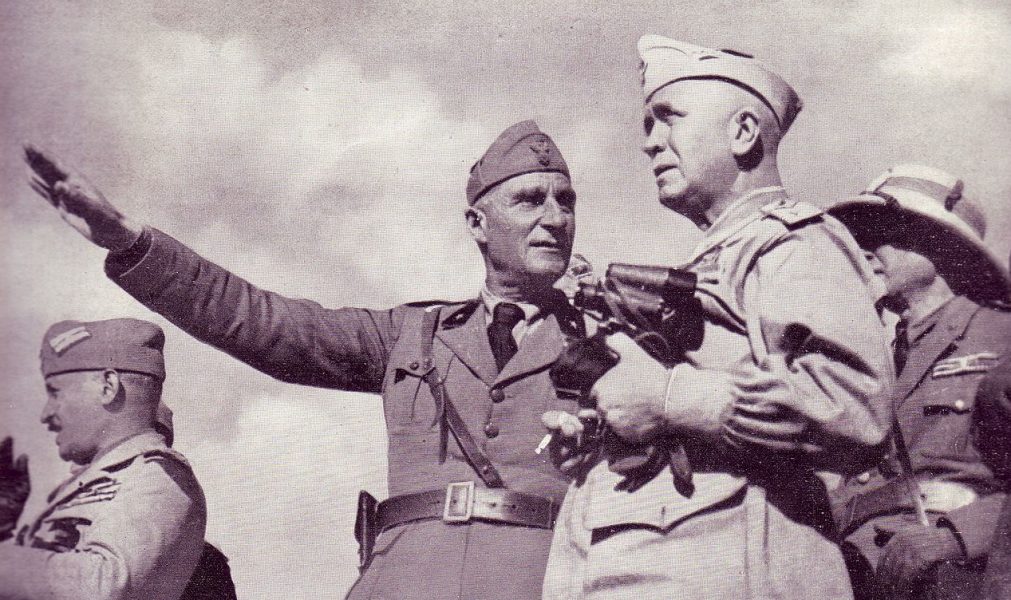

Forse la nuova edizione del romanzo Tiro al piccione (uscita in questi giorni per l’editore Rubbettino) riuscirà a far entrare definitivamente il romanzo di Giose Rimanelli nell’alveo dei classici della letteratura della Seconda guerra mondiale, togliendo una volta per tutte allo scrittore molisano l’etichetta di protagonista della contro-Resistenza. D’altra parte – come sottolinea la studiosa statunitense Sheryll Lynn Postman nella prefazione alla nuova edizione – Rimanelli era entrato nel conflitto nazionale per errore a diciassette anni e aveva partecipato alla guerra dalla parte della Repubblica di Salò non per ragioni politiche ma per mera scelta di sopravvivenza. Continua a leggere “Il romanzo della Resistenza “dalla parte sbagliata””

Forse la nuova edizione del romanzo Tiro al piccione (uscita in questi giorni per l’editore Rubbettino) riuscirà a far entrare definitivamente il romanzo di Giose Rimanelli nell’alveo dei classici della letteratura della Seconda guerra mondiale, togliendo una volta per tutte allo scrittore molisano l’etichetta di protagonista della contro-Resistenza. D’altra parte – come sottolinea la studiosa statunitense Sheryll Lynn Postman nella prefazione alla nuova edizione – Rimanelli era entrato nel conflitto nazionale per errore a diciassette anni e aveva partecipato alla guerra dalla parte della Repubblica di Salò non per ragioni politiche ma per mera scelta di sopravvivenza. Continua a leggere “Il romanzo della Resistenza “dalla parte sbagliata””  Quando fu ucciso vigliaccamente da una banda di fascisti a Firenze, nel 1921, Spartaco Lavagnini era il segretario toscano del sindacato ferrovieri e del partito comunista d’Italia, nonché il direttore del periodico Azione comunista. Era soprattutto uno dei principali leader del proletariato italiano: poco più che trentenne, aveva di fronte a sé una straordinaria carriera politica e sindacale. Ma il suo destino era quello di diventare il primo martire dell’antifascismo italiano. Pochi giorni dopo il suo brutale assassinio, Antonio Gramsci scrisse di lui sulla sua rivista l’Ordine nuovo: “cadendo come un capo, al suo posto di lavoro, aveva forse giovato di più all’idea in cui credeva e aveva forse insegnato più cose al popolo con la sua morte, di quanto avrebbe mai potuto insegnare con la parola”.

Quando fu ucciso vigliaccamente da una banda di fascisti a Firenze, nel 1921, Spartaco Lavagnini era il segretario toscano del sindacato ferrovieri e del partito comunista d’Italia, nonché il direttore del periodico Azione comunista. Era soprattutto uno dei principali leader del proletariato italiano: poco più che trentenne, aveva di fronte a sé una straordinaria carriera politica e sindacale. Ma il suo destino era quello di diventare il primo martire dell’antifascismo italiano. Pochi giorni dopo il suo brutale assassinio, Antonio Gramsci scrisse di lui sulla sua rivista l’Ordine nuovo: “cadendo come un capo, al suo posto di lavoro, aveva forse giovato di più all’idea in cui credeva e aveva forse insegnato più cose al popolo con la sua morte, di quanto avrebbe mai potuto insegnare con la parola”.  Una sera d’ottobre di novant’anni fa Icaro volò su Roma e poi sparì per sempre. Volò per gridare la sua rabbia contro il regime fascista, per risvegliare le coscienze e per lanciare un appello al re, affinché rispettasse il “patto sacro” tra la corona e gli italiani. Era partito dalla Costa Azzurra su un velivolo da turismo e dopo aver violato la sicurezza area della capitale aveva fatto piovere dal cielo 400mila volantini antifascisti inneggianti alla libertà che suonavano come una dichiarazione di guerra contro Mussolini. Ma lungo la rotta del ritorno il piccolo aeroplano, forse rimasto a corto di carburante, era scomparso in mare senza lasciare traccia del suo pilota. Lauro de Bosis, il “poeta volante”, una delle figure più romantiche e dimenticate del primo antifascismo aveva suggellato con quel volo tragico una lotta clandestina combattuta a colpi di penna, di ideali e di valori. Quello che poteva sembrare un atto d’ingenuo volontarismo era stato in realtà un gesto di grande coraggio, compiuto negli anni in cui venivano promulgate le leggi contro la libertà di espressione e di stampa, e le voci contrarie al regime erano costrette al silenzio.

Una sera d’ottobre di novant’anni fa Icaro volò su Roma e poi sparì per sempre. Volò per gridare la sua rabbia contro il regime fascista, per risvegliare le coscienze e per lanciare un appello al re, affinché rispettasse il “patto sacro” tra la corona e gli italiani. Era partito dalla Costa Azzurra su un velivolo da turismo e dopo aver violato la sicurezza area della capitale aveva fatto piovere dal cielo 400mila volantini antifascisti inneggianti alla libertà che suonavano come una dichiarazione di guerra contro Mussolini. Ma lungo la rotta del ritorno il piccolo aeroplano, forse rimasto a corto di carburante, era scomparso in mare senza lasciare traccia del suo pilota. Lauro de Bosis, il “poeta volante”, una delle figure più romantiche e dimenticate del primo antifascismo aveva suggellato con quel volo tragico una lotta clandestina combattuta a colpi di penna, di ideali e di valori. Quello che poteva sembrare un atto d’ingenuo volontarismo era stato in realtà un gesto di grande coraggio, compiuto negli anni in cui venivano promulgate le leggi contro la libertà di espressione e di stampa, e le voci contrarie al regime erano costrette al silenzio.

Decenni di silenzi e censure hanno sepolto a lungo nell’oblio la terribile vicenda dell’Arandora Star, la nave britannica piena di internati che venne affondata nell’Atlantico il 2 luglio 1940. Oltre settecento civili, in gran parte italiani, rimasero uccisi da un siluro lanciato da un sottomarino tedesco pochi giorni dopo l’ingresso in guerra dell’Italia. Fu il primo massacro di italiani della Seconda guerra mondiale. Un massacro dimenticato due volte: dall’Italia fascista perché la nave era stata affondata dagli alleati tedeschi in un’azione di guerra, e poi dall’Italia del Dopoguerra, perché nel frattempo gli inglesi erano diventati i nuovi alleati che avevano sconfitto i nazisti. Una vicenda riemersa dal dimenticatoio soltanto in anni recenti, anche grazie ad alcuni studi che sono riusciti a gettare luce, una volta per tutte, sulla dinamica della strage.

Decenni di silenzi e censure hanno sepolto a lungo nell’oblio la terribile vicenda dell’Arandora Star, la nave britannica piena di internati che venne affondata nell’Atlantico il 2 luglio 1940. Oltre settecento civili, in gran parte italiani, rimasero uccisi da un siluro lanciato da un sottomarino tedesco pochi giorni dopo l’ingresso in guerra dell’Italia. Fu il primo massacro di italiani della Seconda guerra mondiale. Un massacro dimenticato due volte: dall’Italia fascista perché la nave era stata affondata dagli alleati tedeschi in un’azione di guerra, e poi dall’Italia del Dopoguerra, perché nel frattempo gli inglesi erano diventati i nuovi alleati che avevano sconfitto i nazisti. Una vicenda riemersa dal dimenticatoio soltanto in anni recenti, anche grazie ad alcuni studi che sono riusciti a gettare luce, una volta per tutte, sulla dinamica della strage.  Così, tra una festa della sardella e una Barcolana. Conclusione: con l’eccezione della Curia, della parte meno tremebonda della comunità ebraica, di qualche solitario liberale e di pochi uomini d’onore, la città che in una piazza osannante (sette ovazioni oceaniche) ha visto la proclamazione del razzismo come legge di Stato, calerà le braghe di fronte a una giunta che non gradisce la memoria.Il putiferio è nato da un manifesto, quello del liceo Petrarca, che chiama le cose col loro nome. Ma cosa c’è di forte, di duro, di estremo nella verità storica, e cioè che dei triestini furono complici attivi dei nazisti nell’espulsione e poi nella schedatura degli ebrei in vista dell’annientamento, e non pagarono mai il conto con la scusa dell’italianità da difendere contro gli slavo-comunisti alle frontiere? Meglio non ricordare che una parte della città ha tratto durevoli vantaggi economici e di carriera dal provvedimento fascista. Qualcuno magari potrebbe azzardare un nesso tra le ronde di oggi e le squadracce di ieri. Non sia mai. Il fatto è che quel nesso è svelato non dal manifesto, ma dalla reazione della giunta. Se non ci fosse un legame, non si sarebbe mostrata tanta coda di paglia e si sarebbe commemorato senza problemi l’infausto settembre che ci ha portati alla guerra, alla sconfitta e alla dannazione. Il sindaco si illude di poter tenere a bada i più estremi dei suoi compagni di coalizione. Beato lui. Anche mio zio Giorgio Pitacco, irredentista della prima ora e poi podestà di Trieste nel Ventennio, si illuse di controllare l’avanguardismo del manganello e dell’olio di ricino. Fu sconfitto. Sappia anche Dipiazza che i suoi galletti in giunta non hanno niente a che fare con la Destra occidentale, schierata a difesa dello stato di diritto e dei valori democratici. È gente per cui il potere mondiale è ancora “in mano a ebrei e massoni” (parole pronunciate sei anni fa a un comizio leghista dal vicesindaco Polidori, che però in questa occasione ha preso le distanze dal sindaco, definendo quelle inserite nel manifesto contestato delle «semplici foto che testimoniano un momento storico»). È un movimento illiberale, amico di Putin, vicino a post-comunisti come Orbàn. Non italianissimo, ma balcanico nell’anima. So di rappresentare una minoranza. Vedo già le critiche sul web: il razzista sono io, perché il mio è un discorso che divide, eccetera. Non me ne frega niente. Su temi come questo è sacrosanto fare parte per se stessi e scavare un fossato visibile tra chi è per la libertà e chi è contro. Basta con questa melassa che proclama “vogliamoci bene”, se poi il 3 novembre si accolgono i portatori di odio in piazza per ricordare la fine della Grande Guerra. Non voglio avere nulla a che fare con chi – fosse anche la metà degli italiani – ritiene che blindare i porti sia cosa giusta. Tra le sparate sui porti chiusi e il cloroformio sulla memoria del fascismo esiste un nesso trasparente.

Così, tra una festa della sardella e una Barcolana. Conclusione: con l’eccezione della Curia, della parte meno tremebonda della comunità ebraica, di qualche solitario liberale e di pochi uomini d’onore, la città che in una piazza osannante (sette ovazioni oceaniche) ha visto la proclamazione del razzismo come legge di Stato, calerà le braghe di fronte a una giunta che non gradisce la memoria.Il putiferio è nato da un manifesto, quello del liceo Petrarca, che chiama le cose col loro nome. Ma cosa c’è di forte, di duro, di estremo nella verità storica, e cioè che dei triestini furono complici attivi dei nazisti nell’espulsione e poi nella schedatura degli ebrei in vista dell’annientamento, e non pagarono mai il conto con la scusa dell’italianità da difendere contro gli slavo-comunisti alle frontiere? Meglio non ricordare che una parte della città ha tratto durevoli vantaggi economici e di carriera dal provvedimento fascista. Qualcuno magari potrebbe azzardare un nesso tra le ronde di oggi e le squadracce di ieri. Non sia mai. Il fatto è che quel nesso è svelato non dal manifesto, ma dalla reazione della giunta. Se non ci fosse un legame, non si sarebbe mostrata tanta coda di paglia e si sarebbe commemorato senza problemi l’infausto settembre che ci ha portati alla guerra, alla sconfitta e alla dannazione. Il sindaco si illude di poter tenere a bada i più estremi dei suoi compagni di coalizione. Beato lui. Anche mio zio Giorgio Pitacco, irredentista della prima ora e poi podestà di Trieste nel Ventennio, si illuse di controllare l’avanguardismo del manganello e dell’olio di ricino. Fu sconfitto. Sappia anche Dipiazza che i suoi galletti in giunta non hanno niente a che fare con la Destra occidentale, schierata a difesa dello stato di diritto e dei valori democratici. È gente per cui il potere mondiale è ancora “in mano a ebrei e massoni” (parole pronunciate sei anni fa a un comizio leghista dal vicesindaco Polidori, che però in questa occasione ha preso le distanze dal sindaco, definendo quelle inserite nel manifesto contestato delle «semplici foto che testimoniano un momento storico»). È un movimento illiberale, amico di Putin, vicino a post-comunisti come Orbàn. Non italianissimo, ma balcanico nell’anima. So di rappresentare una minoranza. Vedo già le critiche sul web: il razzista sono io, perché il mio è un discorso che divide, eccetera. Non me ne frega niente. Su temi come questo è sacrosanto fare parte per se stessi e scavare un fossato visibile tra chi è per la libertà e chi è contro. Basta con questa melassa che proclama “vogliamoci bene”, se poi il 3 novembre si accolgono i portatori di odio in piazza per ricordare la fine della Grande Guerra. Non voglio avere nulla a che fare con chi – fosse anche la metà degli italiani – ritiene che blindare i porti sia cosa giusta. Tra le sparate sui porti chiusi e il cloroformio sulla memoria del fascismo esiste un nesso trasparente. Lo scienziato, che aveva con sé un’ingente somma di denaro avendo prelevato gli stipendi arretrati dell’università, spedì un’ultima missiva all’amico, nella quale c’era scritto “Il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani”. Era il 26 marzo 1938 e poco più di un anno dopo sarebbe scoppiata la Seconda guerra mondiale. Qualcuno sostenne di averlo visto a Napoli nei giorni successivi alla scomparsa ma da quel momento in poi, di Majorana si persero le tracce. Mussolini offrì persino una cospicua ricompensa per chi avesse fornito dettagli utili al suo ritrovamento: ben trentamila lire, una cifra enorme per l’epoca. Ma non ci fu niente da fare. Suicidio a parte, le prime ipotesi sostenevano che il grande fisico, depositario di “segreti atomici” che facevano gola sia ai nazisti che agli americani, si fosse recato in Germania per mettere le sue conoscenze a disposizione del Terzo Reich, oppure fosse stato rapito dagli uomini di Hitler. Fu immaginato un’intrigo internazionale dalle molteplici varianti, tra cui l’eventualità che fosse rimasto vittima di un omicidio politico compiuto da qualche servizio segreto o che dopo la guerra fosse emigrato in Argentina insieme agli ex gerarchi nazisti. Alcuni, tra cui Leonardo Sciascia, ipotizzarono invece che alla base della sua scomparsa ci fosse un dramma personale che lo spinse a sparire dopo aver intuito gli utilizzi distruttivi dell’energia atomica. Nel 1975 il grande scrittore siciliano pubblicò un famoso saggio-inchiesta dal titolo “La scomparsa di Majorana” nel quale spiegava che il giovane scienziato, forse preoccupato dalle responsabilità della fisica nucleare nell’imminenza del conflitto mondiale, avesse inscenato il proprio suicidio e si fosse poi rinchiuso volontariamente in un monastero per impedire che la sua ricerca contribuisse agli esiti bellici. Come un personaggio di Pirandello in un film di Hitchcock. Non a caso la sua vicenda ha ispirato decine di romanzi e sceneggiature.

Lo scienziato, che aveva con sé un’ingente somma di denaro avendo prelevato gli stipendi arretrati dell’università, spedì un’ultima missiva all’amico, nella quale c’era scritto “Il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani”. Era il 26 marzo 1938 e poco più di un anno dopo sarebbe scoppiata la Seconda guerra mondiale. Qualcuno sostenne di averlo visto a Napoli nei giorni successivi alla scomparsa ma da quel momento in poi, di Majorana si persero le tracce. Mussolini offrì persino una cospicua ricompensa per chi avesse fornito dettagli utili al suo ritrovamento: ben trentamila lire, una cifra enorme per l’epoca. Ma non ci fu niente da fare. Suicidio a parte, le prime ipotesi sostenevano che il grande fisico, depositario di “segreti atomici” che facevano gola sia ai nazisti che agli americani, si fosse recato in Germania per mettere le sue conoscenze a disposizione del Terzo Reich, oppure fosse stato rapito dagli uomini di Hitler. Fu immaginato un’intrigo internazionale dalle molteplici varianti, tra cui l’eventualità che fosse rimasto vittima di un omicidio politico compiuto da qualche servizio segreto o che dopo la guerra fosse emigrato in Argentina insieme agli ex gerarchi nazisti. Alcuni, tra cui Leonardo Sciascia, ipotizzarono invece che alla base della sua scomparsa ci fosse un dramma personale che lo spinse a sparire dopo aver intuito gli utilizzi distruttivi dell’energia atomica. Nel 1975 il grande scrittore siciliano pubblicò un famoso saggio-inchiesta dal titolo “La scomparsa di Majorana” nel quale spiegava che il giovane scienziato, forse preoccupato dalle responsabilità della fisica nucleare nell’imminenza del conflitto mondiale, avesse inscenato il proprio suicidio e si fosse poi rinchiuso volontariamente in un monastero per impedire che la sua ricerca contribuisse agli esiti bellici. Come un personaggio di Pirandello in un film di Hitchcock. Non a caso la sua vicenda ha ispirato decine di romanzi e sceneggiature.