di Barbara Spinelli

(Il Fatto Quotidiano, 31 gennaio 2020)

Prima o poi il principio di realtà doveva prevalere: proclamata solennemente dall’Onu 46 anni fa, la formula che avrebbe pacificato il Medio Oriente – “Due Stati-Due popoli” – si sarebbe rivelata caduca e improponibile, sommersa dalla forza delle armi e dai fatti creati sul terreno. Chiunque abbia visitato i territori occupati, o abbia solo adocchiato una mappa, poteva rendersene conto da anni: è inverosimile un funzionante Stato palestinese su una terra disseminata di colonie israeliane a macchia di leopardo. Fra il 1967 e il 2017, gli insediamenti in Cisgiordania e Gerusalemme Est sono saliti a circa 200, abitati da circa 620.000 israeliani, protetti dai soldati della madre patria e cittadini israeliani a tutti gli effetti. I palestinesi sono circa 3 milioni. I due popoli sono in conflitto costante. L’accesso alle singole colonie avviene attraverso posti di blocco simili ai checkpoint lungo i confini di Israele.

Eludendo le risoluzioni Onu, il Piano Trump – congegnato da Jared Kushner, genero e consigliere presidenziale – fotografa l’esistente e costruisce su di esso una “visione” che più ingannevole non potrebbe essere: ai palestinesi sarà concesso di chiamarsi Stato – si assicura nelle 181 pagine del Piano – ma a condizione che mai diventi uno Stato autentico. Non saranno edificate altre colonie, ma nessuna delle esistenti sarà smantellata o assoggettata al nuovo Stato: resteranno parte di Israele e connesse a esso tramite esclusive vie di trasporto controllate dalla potenza occupante (anche oggi è così: comode autostrade per israeliani; strade più lunghe e impervie per i nativi). Israele avrà la sovranità militare sull’intera area palestinese, controllerà lo spazio aereo a ovest del Giordano e a quello aereo-marittimo di Gaza, nonché i confini dal nuovo Stato. Le risorse naturali saranno cogestite.

Tale sarà dunque la futura Palestina: una riserva per pellerossa, un Bantustan. Non uno Stato con qualche enclave israeliana chiamata a rispondere almeno amministrativamente alla Palestina, ma una serie di enclave palestinesi incuneate nella Grande Israele. Non si sa con quali mezzi bellici Gaza sarà disarmata e le sue ribellioni sedate. A ciò si aggiunga che la valle del Giordano sarà comunque annessa da Israele “per motivi di sicurezza”, come annunciato recentemente da Netanyahu nonché dal suo “grande avversario” Benny Gantz, suo sosia almeno per il momento.

Quando parla di Stato palestinese, Trump mente sapendo di mentire, e con un proposito preciso. Una volta appurato che i due Stati in senso classico non sono più realisticamente praticabili, la formula da aggirare a ogni costo è quella che sta mettendo radici nel popolo palestinese e in un certo numero di israeliani (a cominciare dagli arabi israeliani): il possibile Stato bi-nazionale, dove i due popoli convivano in pace e i suoi cittadini alla fine si contino democraticamente. Se dovesse nascere uno Stato unitario israelo-palestinese (federale o confederale), due sono infatti le vie: o uno Stato ebraico stile bianca Sudafrica, non democratico visto che una parte della popolazione vivrebbe senza diritti in apartheid, oppure Israele resterà democratica ma in tal caso verrà prima o poi e legalmente reclamata la regola aurea della democrazia, consistente nel voto eguale per ciascun cittadino: un uomo, un voto.

Israele sarebbe costretta a modificare la propria natura etnico-religiosa (suggellata nel maggio ’17 con una legge che degrada la lingua araba a lingua non ufficiale con statuto speciale). Sarebbe uno Stato ebraico e anche palestinese, non più scheggia americana come temeva Hannah Arendt. Un crescente numero di palestinesi, un certo numero di israeliani e parte della diaspora ebraica considera che “Due Stati-Due popoli” sia un treno ormai passato, e che l’unica prospettiva realistica – anche per superare l’ostilità iraniana – sia lo Stato bi-nazionale. Una soluzione certo delicatissima: non solo perché muterebbe demograficamente lo Stato ebraico, ma perché la trasformazione presuppone una pace duratura fra le due parti. L’Unione europea fu pensata durante l’ultima guerra mondiale ma vide la luce dopo la riconciliazione Germania- Francia. Non siamo a questo punto in Medio Oriente.

Il Piano Trump non aspira a tale riconciliazione. Promette nuove intifade e guerre. Destabilizza la Giordania, chiamata ad assorbire buona parte dei profughi palestinesi di stanza in Israele, e getta nell’imbarazzo Egitto e forse Arabia Saudita.

Il piano inoltre contiene vere provocazioni, negando perfino il diritto del futuro Stato a fare appello alle istituzioni internazionali tra cui la Corte penale internazionale. Viene vietato ai suoi cittadini di rivolgersi a qualsiasi organizzazione internazionale senza il consenso dello Stato di Israele, ed è bandito qualsiasi provvedimento, futuro o pendente, che metta in causa “Israele o gli Usa di fronte alla Corte penale internazionale, la Corte internazionale di giustizia o qualsiasi altro tribunale”.

In tutti i modi, infine, si evita di accrescere il peso numerico-elettorale degli arabi israeliani (in crescita, nelle ultime elezioni). Il piano prevede che gran parte delle comunità palestinesi abitanti in Israele – il cosiddetto “triangolo” – sia assegnata al semi-Stato palestinese o altri Stati arabi. Gli arabi israeliani diminuirebbero. Avigdor Lieberman, leader dei nazionalisti di Beiteinu, propose tale trasferimento già nel 2004, avversato dalle sinistre israeliane e dagli arabi israeliani.

Il giornalista Gideon Levy sostiene che Trump ha in mente una nuova Nakba (la “catastrofe” di 700.000 Palestinesi sfollati nel 1948). Mai consultati né convocati, i palestinesi sono stati messi davanti al fatto compiuto alla pari di reietti. In cambio riceveranno croste di pane allettanti (miliardi di dollari, versati da non si sa quali Stati arabi).

Questa pace dei vincitori dovrebbe essere respinta dagli Stati europei, non solo a parole. Non limitandosi a ripetere “Due Stati-Due popoli”, mantra svigorito e ora accaparrato/pervertito da Trump. Bensì difendendo le leggi internazionali e rifiutando di considerare come antisemitismo ogni critica dell’occupazione israeliana (la definizione IHRA dell’antisemitismo, approvata dal Parlamento europeo oltre che dal governo Conte il 17 gennaio scorso). Facendo proprie le parole del nipote di Mandela, Zwelivelile, durante una recente visita a Gerusalemme: “Le enclave Bantustan non funzionarono in Sud Africa e non funzioneranno mai nell’Israele dell’apartheid”.

RM

La Palestina – ovvero ciò che è rimasto della Palestina storica alla creazione dello Stato di Israele nel 1948 –, comprendente Cisgiordania, Gerusalemme est e Striscia di Gaza, è terra che Israele occupa militarmente dal 1967. È bene ribadire da subito che il diritto internazionale ammette le occupazioni militari solo in forma temporalmente limitata, con precisi vincoli di tutela della popolazione sotto occupazione e, soprattutto, senza mai trasferire sovranità alla potenza occupante. Continua a leggere “Parlare di Palestina non si può”

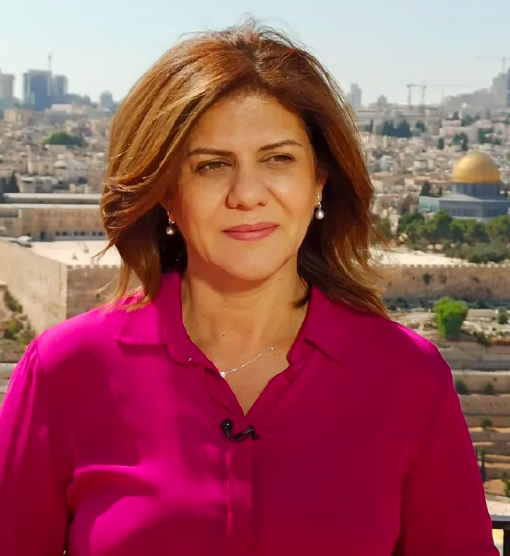

La Palestina – ovvero ciò che è rimasto della Palestina storica alla creazione dello Stato di Israele nel 1948 –, comprendente Cisgiordania, Gerusalemme est e Striscia di Gaza, è terra che Israele occupa militarmente dal 1967. È bene ribadire da subito che il diritto internazionale ammette le occupazioni militari solo in forma temporalmente limitata, con precisi vincoli di tutela della popolazione sotto occupazione e, soprattutto, senza mai trasferire sovranità alla potenza occupante. Continua a leggere “Parlare di Palestina non si può”  La giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh è stata uccisa a sangue freddo da un cecchino dell’esercito israeliano mentre stava lavorando nel campo profughi di Jenin.

La giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh è stata uccisa a sangue freddo da un cecchino dell’esercito israeliano mentre stava lavorando nel campo profughi di Jenin.