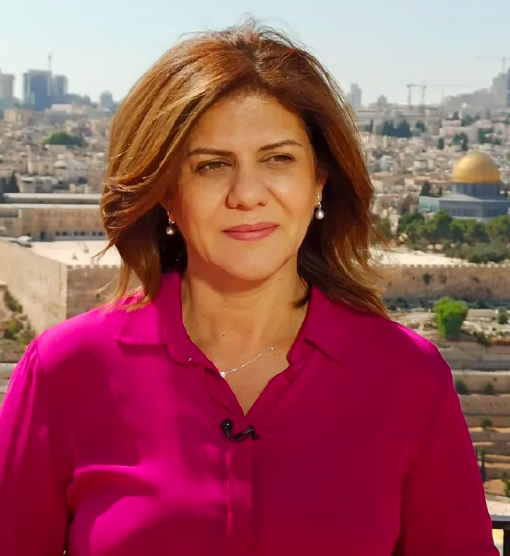

di Shireen Abu Akleh

La giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh è stata uccisa a sangue freddo da un cecchino dell’esercito israeliano mentre stava lavorando nel campo profughi di Jenin.

La giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh è stata uccisa a sangue freddo da un cecchino dell’esercito israeliano mentre stava lavorando nel campo profughi di Jenin.

Quello che segue è uno degli articoli che Akleh scrisse l’anno scorso da Jenin.

Probabilmente è stata una coincidenza a riportarmi indietro di vent’anni. Quando sono arrivata a Jenin a settembre, non mi aspettavo di rivivere questa sensazione travolgente. Jenin è sempre la stessa fiamma inestinguibile che ospita giovani senza paura che non sono intimiditi da alcuna potenziale invasione israeliana. Il successo della fuga dalla prigione di Jalbou è stato il motivo per cui ho trascorso diversi giorni e notti in città. È stato come tornare al 2002, quando Jenin visse qualcosa di unico, diverso da qualsiasi altra città della Cisgiordania. Verso la fine dell’Intifada di Al-Aqsa, cittadini armati si sparpagliarono per tutta la città e sfidarono pubblicamente le forze di occupazione a fare irruzione nel campo.

Nel 2002, Jenin divenne una leggenda nella mente di molti. La battaglia che ebbe luogo nel campo in quell’aprile contro le forze di occupazione è ancora potentemente presente nella mente dei suoi abitanti, anche di quelli che quando avvenne non erano ancora nati.

Tornando a Jenin ora, 20 anni dopo, ho incontrato molti volti familiari. In un ristorante ho incontrato Mahmoud che mi ha accolto con la domanda: “Ti ricordi di me?” “Sì”, risposi, “mi ricordo di te”. È difficile dimenticare quel viso e quegli occhi. Ha continuato: “Sono stato rilasciato dal carcere pochi mesi fa”. Mahmoud era ricercato dagli israeliani quando l’avevo incontrato durante gli anni dell’Intifada.

Ho rivissuto quei sentimenti di ansia e di orrore che provavamo ogni volta che incontravamo una persona armata nel campo. Mahmoud è uno dei fortunati; è stato imprigionato e rilasciato, ma i volti di molti altri si sono trasformati in simboli o meri ricordi per gli abitanti di Jenin e per i palestinesi in generale. Durante questa visita non abbiamo avuto difficoltà a trovare un posto dove alloggiare, a differenza di dieci anni fa quando dovevamo stare in case di persone che non conoscevamo. A quel tempo, non c’erano alberghi e le persone ci aprivano le loro case.

A prima vista, la vita a Jenin può sembrare normale, con ristoranti, hotel e negozi che aprono le porte ogni mattina. Ma a Jenin abbiamo la sensazione di essere in un piccolo villaggio in cui si controlla ogni estraneo che entra. In ogni strada, la gente chiede alla troupe: “Siete della stampa israeliana?” “No, veniamo da Al-Jazeera”. Le targhe gialle dei veicoli israeliani suscitano sospetto e paura. L’auto è stata fotografata e la fotografia è stata fatta circolare più volte prima che il nostro movimento in città diventasse familiare agli abitanti.

A Jenin abbiamo incontrato persone che non hanno mai perso la speranza; non hanno permesso alla paura di infiltrarsi nei loro cuori e non sono stati spezzate dalle forze di occupazione israeliane. Probabilmente non è un caso che i sei prigionieri che sono riusciti a fuggire provengano tutti dalle vicinanze di Jenin e del campo.

Per me, Jenin non è una storia effimera nella mia carriera e nemmeno nella mia vita personale. È la città che può alzarmi il morale e aiutarmi a volare. Incarna lo spirito palestinese che a volte trema e cade ma, al di là di ogni aspettativa, si rialza per perseguire i suoi voli e i suoi sogni.

E questa è stata la mia esperienza di giornalista; nel momento in cui sono fisicamente e mentalmente esausta, mi trovo di fronte a una nuova, sorprendente leggenda.

Può emergere da una piccola apertura, o da un tunnel scavato nel sottosuolo.

Tratto da This Week in Palestine